06260 Drohnendetektion und -abwehr

|

Experten, die in Unternehmen und Behörden für die Sicherheit zuständig sind, werden heutzutage immer häufiger mit möglichen Bedrohungen durch Drohnenangriffe konfrontiert und stellen sich die Frage, was sie dagegen tun können und was davon zulässig ist. Dieser Beitrag adressiert das Thema Drohnenabwehr für die physische und informationelle Sicherheit in verschiedenen Einsatzbereichen. In diesem Zusammenhang werden die technologischen Ansätze zur Drohnenfrüherkennung, Gefahreneinschätzung sowie mögliche Gegenmaßnahmen vorgestellt. Auch rechnergestützte Assistenz zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen wird beschrieben. Zudem werden Beispiele solcher Systeme in unterschiedlichen Anwendungsfällen dargestellt.

von: |

1 Bedrohungen durch Drohnen und die Bedeutung ihrer Detektion und Abwehr

Krimineller oder terroristischer Missbrauch

Die Leistungsfähigkeit und die Verfügbarkeit der auf dem Markt erhältlichen kleinen Drohnen bzw. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) sind in den letzten Jahren rasant gewachsen. Sie sind erschwinglich, einfach zu beschaffen und vielfältig einsetzbar, z. B. zur Überwachung von Arealen, zeitkritischen Lieferung von Medikamenten, Laborproben, Dokumenten oder zur Versorgung an schlecht erreichbaren Stellen sowie für wissenschaftliche Zwecke und natürlich zur Unterhaltung. Leider werden sie aber auch immer häufiger für kriminelle und terroristische Zwecke missbraucht. So können Drohnen z. B. mithilfe von Kameras und anderen Sensoren auch zur Spionage verwendet oder von Terroristen benutzt werden, um Waffen oder Sprengstoffe zu transportieren, Angriffe auf Gebäude oder Personen auszuüben oder sich in IT-Netzwerke einzuhacken und Informationen zu beschaffen oder zu manipulieren. Mögliche Ziele für terroristische Anschläge auf Personen im zivilen Umfeld sind insbesondere Großveranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Demonstrationen, aber auch kritische Infrastrukturobjekte wie Bahnhöfe, Stadien, Kraftwerke und Flughäfen. Im Militärbereich ist der Schutz von Feldlagern, Konvois oder Infrastrukturobjekten wie Hafenanlagen oder Flugplätzen gegen Angriffe von Mikrodrohnen äußerst wichtig. Deswegen können solche UAVs ein ernstzunehmendes Bedrohungspotenzial für die Sicherheit besitzen.

Die Leistungsfähigkeit und die Verfügbarkeit der auf dem Markt erhältlichen kleinen Drohnen bzw. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) sind in den letzten Jahren rasant gewachsen. Sie sind erschwinglich, einfach zu beschaffen und vielfältig einsetzbar, z. B. zur Überwachung von Arealen, zeitkritischen Lieferung von Medikamenten, Laborproben, Dokumenten oder zur Versorgung an schlecht erreichbaren Stellen sowie für wissenschaftliche Zwecke und natürlich zur Unterhaltung. Leider werden sie aber auch immer häufiger für kriminelle und terroristische Zwecke missbraucht. So können Drohnen z. B. mithilfe von Kameras und anderen Sensoren auch zur Spionage verwendet oder von Terroristen benutzt werden, um Waffen oder Sprengstoffe zu transportieren, Angriffe auf Gebäude oder Personen auszuüben oder sich in IT-Netzwerke einzuhacken und Informationen zu beschaffen oder zu manipulieren. Mögliche Ziele für terroristische Anschläge auf Personen im zivilen Umfeld sind insbesondere Großveranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Demonstrationen, aber auch kritische Infrastrukturobjekte wie Bahnhöfe, Stadien, Kraftwerke und Flughäfen. Im Militärbereich ist der Schutz von Feldlagern, Konvois oder Infrastrukturobjekten wie Hafenanlagen oder Flugplätzen gegen Angriffe von Mikrodrohnen äußerst wichtig. Deswegen können solche UAVs ein ernstzunehmendes Bedrohungspotenzial für die Sicherheit besitzen.

Typenabhängige Gefahreneinschätzung von UAVs

Wie gefährlich eine Drohne werden kann, hängt von mehreren Aspekten ab. Die wichtigsten davon sind in der Übersicht (s. Tabelle 1) aufgeführt und weisen den für den kritischen Drohnenmissbrauch typischen Bereich im Mittelfeld aus. Während die sehr preiswerten Spielzeugdrohnen aufgrund ihrer geringen Fähigkeiten keine große Gefahr darstellen, ändert sich die Situation bereits im unteren Preissegment der Hobbydrohnen dramatisch. Große Nutzlasten, Geschwindigkeiten, große Reichweiten und beträchtliche Betriebszeiten mit einer Akkuladung ermöglichen eine Vielzahl von Aktionen, eben auch die Ausführung von Straftaten und Angriffen. Die professionellen Drohnensysteme im zivilen wie im militärischen Bereich verfügen zwar über noch umfangreichere Leistungsmerkmale, die sind für solche Straftaten aber gar nicht erforderlich. Zudem sind diese Systeme für die meisten potenziellen Straftäter nicht erschwinglich bzw. nicht verfügbar, weil der Handel mit Militärgütern starken Regularien unterworfen ist.

Wie gefährlich eine Drohne werden kann, hängt von mehreren Aspekten ab. Die wichtigsten davon sind in der Übersicht (s. Tabelle 1) aufgeführt und weisen den für den kritischen Drohnenmissbrauch typischen Bereich im Mittelfeld aus. Während die sehr preiswerten Spielzeugdrohnen aufgrund ihrer geringen Fähigkeiten keine große Gefahr darstellen, ändert sich die Situation bereits im unteren Preissegment der Hobbydrohnen dramatisch. Große Nutzlasten, Geschwindigkeiten, große Reichweiten und beträchtliche Betriebszeiten mit einer Akkuladung ermöglichen eine Vielzahl von Aktionen, eben auch die Ausführung von Straftaten und Angriffen. Die professionellen Drohnensysteme im zivilen wie im militärischen Bereich verfügen zwar über noch umfangreichere Leistungsmerkmale, die sind für solche Straftaten aber gar nicht erforderlich. Zudem sind diese Systeme für die meisten potenziellen Straftäter nicht erschwinglich bzw. nicht verfügbar, weil der Handel mit Militärgütern starken Regularien unterworfen ist.

Tabelle 1: Typenabhängige Gefahreneinschätzung von UAVs

Eigenschaft/Typ | Spielzeug | Hobby | Professionell (zivil) | Militärisch |

Kosten | niedrig (ab ca. 30 €) | mittel (ab ca. 500 €) | hoch (ab ca. 5000 €) | sehr hoch |

Zugänglichkeit | hoch | hoch | mittel | stark reguliert |

Nutzlast | sehr niedrig bis keine | mittel | mittel bis hoch | mittel bis hoch |

Flugweite | gering | mittel | mittel | mittel bis hoch |

Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs | mittel | hoch | mittel | niedrig |

Gefährlichkeit | niedrig bis mittel | hoch | hoch | hoch bis sehr hoch |

Kategorien des Missbrauchs

Bei der missbräuchlichen Verwendung von Drohnensystemen unterscheidet man grob drei Kategorien:

Bei der missbräuchlichen Verwendung von Drohnensystemen unterscheidet man grob drei Kategorien:

| 1. | Eine unbewusste oder zumindest unbeabsichtigte Störung ohne Vorsatz: Dazu zählen Kinderstreiche und Freizeitaktivitäten, bei denen zufällig oder beabsichtigt vermeintlich völlig harmlose Aktionen durchgeführt werden. Eine beliebte Aktivität ist z. B., landende Flugzeuge zu beobachten. Weniger harmlos ist auch die unerlaubte Erkundung und Ausspähung etwa von Privatgrundstücken. |

| 2. | Eindeutig gesetzeswidrige Handlungen: Dabei handelt es sich um solche Straftaten wie z. B. Schmuggel von Objekten über Landesgrenzen, Transport von Drogen, Mobiltelefonen oder auch Waffen in JVAs, aber auch Diebesgut, Informationen (Beweismittel) und sonstigen Hilfsmitteln. Spionage von Firmengeländen oder staatlichen Einrichtungen mit Videotechnik oder Funk (z. B. WLAN, Bluetooth) gehört auch dazu. Solche Straftaten zielen zumeist nicht darauf ab, Personen anzugreifen. |

| 3. | Eine beabsichtigte Bedrohung von Leib und Leben: Anschläge auf Personen und Objekte, auch mit terroristischen Motiven, fällt in diese Kategorie. Beispiele aus dem nichtmilitärischen Bereich gibt es davon inzwischen viele, insbesondere im Nahen Osten. |

Unbewusste Bedrohung

Glücklicherweise hatte man es bislang größtenteils mit Störungen durch Drohnen zu tun, die oft nicht beabsichtigt waren und sogar unbemerkt erfolgten. Die meisten kleinen Drohnen werden von Privatpersonen nur zur Freizeitgestaltung betrieben, wenngleich die Flugrouten dabei durchaus in Bereiche geraten können, in denen der Betrieb von Drohnen unzulässig ist, z. B. bei Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen, Schienen- und Straßentrassen, Industrieanlagen, JVAs und Flughäfen. Bei den Flügen in der Nähe von Flughäfen ist oft schon der Vorsatz anzunehmen, da man in einen unerlaubten Bereich fliegt (z. B. 1,5 km um Flughäfen). Oft wird versucht, dies durch integrierte Geofencingsysteme zu unterbinden. Um Bilder und Videos von bekannten Persönlichkeiten (VIPs) oder anfliegenden Flugzeugen zu erstellen, wird ein Verstoß gegen die Regeln jedoch in Kauf genommen – insbesondere von Paparazzi. Eine Gefährdung des Luftverkehrs ist meistens nicht beabsichtigt und vielen Betreibern auch nicht bewusst. Ebenso ist vielen nicht bewusst, dass mit der Störung des Flugbetriebs sehr hohe Kosten verbunden sein können, auch wenn es zu keiner direkten Gefährdung kommt (siehe Kasten Beispiele Rechtsfolgen).

Beispiele RechtsfolgenGlücklicherweise hatte man es bislang größtenteils mit Störungen durch Drohnen zu tun, die oft nicht beabsichtigt waren und sogar unbemerkt erfolgten. Die meisten kleinen Drohnen werden von Privatpersonen nur zur Freizeitgestaltung betrieben, wenngleich die Flugrouten dabei durchaus in Bereiche geraten können, in denen der Betrieb von Drohnen unzulässig ist, z. B. bei Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen, Schienen- und Straßentrassen, Industrieanlagen, JVAs und Flughäfen. Bei den Flügen in der Nähe von Flughäfen ist oft schon der Vorsatz anzunehmen, da man in einen unerlaubten Bereich fliegt (z. B. 1,5 km um Flughäfen). Oft wird versucht, dies durch integrierte Geofencingsysteme zu unterbinden. Um Bilder und Videos von bekannten Persönlichkeiten (VIPs) oder anfliegenden Flugzeugen zu erstellen, wird ein Verstoß gegen die Regeln jedoch in Kauf genommen – insbesondere von Paparazzi. Eine Gefährdung des Luftverkehrs ist meistens nicht beabsichtigt und vielen Betreibern auch nicht bewusst. Ebenso ist vielen nicht bewusst, dass mit der Störung des Flugbetriebs sehr hohe Kosten verbunden sein können, auch wenn es zu keiner direkten Gefährdung kommt (siehe Kasten Beispiele Rechtsfolgen).

Eindringen einer Drohne in eine Kontrollzone → Ordnungswidrigkeit und Bußgeld (§ 44 Abs. 1 Nr. 17 LuftVO).

Passiert ein Unfall o. Ä., →Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe (6 Monate bis 10 Jahre, § 315 StGB).

Zudem können 3 Punkte in Flensburg sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre verhängt werden (StVO-Novelle vom 28. April 2020). [1] |

Widerrechtliche Bedrohung

Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um bewusste widerrechtliche Handlungen, z. B. zur Industriespionage oder Produktpiraterie, aber auch für Schmuggel über Grenzen oder Gefängnismauern hinweg. Illegale Graffitimalerei, die vermehrt auch mithilfe von Drohnen – insbesondere in höheren Lagen – erstellt wird, gehört ebenfalls dazu. Zu realistischen Szenarien von Spionage gehört z. B. eine Platzierung von Drohnen mit akustischen und elektronischen Abhörmitteln auf Dächern von Behörden- oder Firmengebäuden. Die Dächer werden i. d. R. nicht überwacht, und die Nähe zu „Chefetagen” und Kommunikationsinfrastrukturen begünstigt die Spionage. Es geht also in jedem Fall um Straftaten, auch wenn keine unmittelbare Gefährdung von Personen beabsichtigt ist.

Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um bewusste widerrechtliche Handlungen, z. B. zur Industriespionage oder Produktpiraterie, aber auch für Schmuggel über Grenzen oder Gefängnismauern hinweg. Illegale Graffitimalerei, die vermehrt auch mithilfe von Drohnen – insbesondere in höheren Lagen – erstellt wird, gehört ebenfalls dazu. Zu realistischen Szenarien von Spionage gehört z. B. eine Platzierung von Drohnen mit akustischen und elektronischen Abhörmitteln auf Dächern von Behörden- oder Firmengebäuden. Die Dächer werden i. d. R. nicht überwacht, und die Nähe zu „Chefetagen” und Kommunikationsinfrastrukturen begünstigt die Spionage. Es geht also in jedem Fall um Straftaten, auch wenn keine unmittelbare Gefährdung von Personen beabsichtigt ist.

Beabsichtigte, gefährliche Bedrohung

Dies ist bei der dritten Kategorie der Fall, bei der man es mit einer zielgerichteten Attacke auf Liegenschaften bzw. mit einer vorsätzlichen Gefährdung von Personen bis hin zu terroristischen Straftaten zu tun hat. Als Beispiel eines solchen Szenarios kann man auch die Platzierung einer Drohne mit Schadstoffladung auf dem Dach eines klimatisierten Gebäudes in der Nähe von Ansaugröhren der Klimaanlage nennen.

Dies ist bei der dritten Kategorie der Fall, bei der man es mit einer zielgerichteten Attacke auf Liegenschaften bzw. mit einer vorsätzlichen Gefährdung von Personen bis hin zu terroristischen Straftaten zu tun hat. Als Beispiel eines solchen Szenarios kann man auch die Platzierung einer Drohne mit Schadstoffladung auf dem Dach eines klimatisierten Gebäudes in der Nähe von Ansaugröhren der Klimaanlage nennen.

Bedeutung der Drohnendetektion

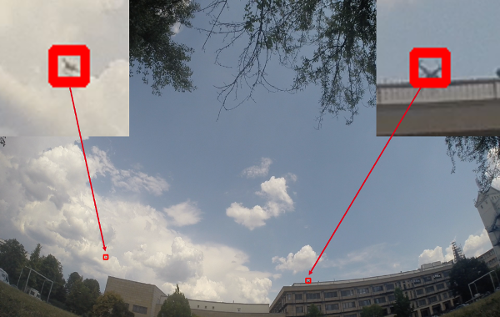

Da die Drohnen relativ klein und oft unauffällig sind (s. Abbildung 1), unterschiedlich aussehen, die Sichtlage (s. Abbildung 2) oder Sichtverhältnisse nicht zu jeder Uhrzeit und bei jedem Wetter gut sind (s. Abbildung 3), kann selbst ein trainiertes Auge diese kleinen Objekte, die schnell beweglich am Himmel fliegen, nicht frühzeitig detektieren, um die entsprechenden Abwehrmaßnahmen einzuleiten.

Da die Drohnen relativ klein und oft unauffällig sind (s. Abbildung 1), unterschiedlich aussehen, die Sichtlage (s. Abbildung 2) oder Sichtverhältnisse nicht zu jeder Uhrzeit und bei jedem Wetter gut sind (s. Abbildung 3), kann selbst ein trainiertes Auge diese kleinen Objekte, die schnell beweglich am Himmel fliegen, nicht frühzeitig detektieren, um die entsprechenden Abwehrmaßnahmen einzuleiten.

Funktionelle Eigenschaften

Eine solche Aufgabenstellung wäre für das Sicherheitspersonal mit enormem Aufwand verbunden und insbesondere über einen längeren Zeitraum nicht durchführbar. Dafür sind spezielle technische Mittel erforderlich, nämlich Drohnenabwehrsysteme mit den folgenden funktionellen Eigenschaften:

Eine solche Aufgabenstellung wäre für das Sicherheitspersonal mit enormem Aufwand verbunden und insbesondere über einen längeren Zeitraum nicht durchführbar. Dafür sind spezielle technische Mittel erforderlich, nämlich Drohnenabwehrsysteme mit den folgenden funktionellen Eigenschaften:

| • | Früherkennung (Detektion) |

| • | Lokalisierung |

| • | Klassifikation |

| • | Identifikation |

| • | Auch Abwehrmaßnahmen könnten automatisiert eingeleitet werden. |

Sensoren

Mehrere Sensoren wie Video, Radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), Infrarot, Funk und Audio können in einem Drohnenabwehrsystem gemeinsam eingesetzt werden, je nach Rahmenbedingungen und Anforderungen, z. B. Detektionsreichweite, Raumabdeckung, Eignung, Tag/Nacht-Einsetzbarkeit, Größenabdeckung der anfliegenden Objekte, Systemgewicht, Preis und Mobilität.

Mehrere Sensoren wie Video, Radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), Infrarot, Funk und Audio können in einem Drohnenabwehrsystem gemeinsam eingesetzt werden, je nach Rahmenbedingungen und Anforderungen, z. B. Detektionsreichweite, Raumabdeckung, Eignung, Tag/Nacht-Einsetzbarkeit, Größenabdeckung der anfliegenden Objekte, Systemgewicht, Preis und Mobilität.

Bedeutung der Drohnenabwehr und Bekämpfung

Die Früherkennung allein – selbst mit einer Identifikation von UAVs – reicht oft nicht aus, um möglichen Schäden eines Drohnenmissbrauchs oder -angriffs vorzubeugen. Die Entscheidung über geeignete Abwehrmaßnahmen, die Bekämpfungsart und die Mittel dafür spielen dabei eine wichtige Rolle. Ein Assistenzsystem zur Hilfestellung ist an dieser Stelle von zentraler Bedeutung, weil die Zeit für solche Entscheidungen i. d. R. sehr knapp ist – oft nur wenige Sekunden. Man kann grundsätzlich

Die Früherkennung allein – selbst mit einer Identifikation von UAVs – reicht oft nicht aus, um möglichen Schäden eines Drohnenmissbrauchs oder -angriffs vorzubeugen. Die Entscheidung über geeignete Abwehrmaßnahmen, die Bekämpfungsart und die Mittel dafür spielen dabei eine wichtige Rolle. Ein Assistenzsystem zur Hilfestellung ist an dieser Stelle von zentraler Bedeutung, weil die Zeit für solche Entscheidungen i. d. R. sehr knapp ist – oft nur wenige Sekunden. Man kann grundsätzlich

| • | passive Abwehrmaßnahmen einleiten, indem z. B. ein Alarm ausgelöst wird, Personen oder Objekte in Sicherheit gebracht, Netzwerke und Funkverbindungen abgeschaltet werden, oder | ||||

| • | aktive Maßnahmen ergreifen, wofür mehrere Entscheidungskriterien und technische Anforderungen erfüllt sein müssen. Ein aktiver Eingriff muss aber rechtlich zulässig und von der Verhältnismäßigkeit her sorgfältig abgewogen sein. Zu den Gefahren des aktiven Eingriffs zählen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Außerdem spielen mögliche Verstöße gegen die Luftverkehrsordnung und die Regelung zur Notwehr und Selbsthilfe eine ebenso wichtige Rolle. Aktiv kann man

Methoden anwenden, die in Kapitel [] beschrieben werden. |

2 Rechtlicher Rahmen zu Drohnenabwehr und Drohnenbetrieb

Detektion und Gegenmaßnahmen

Die Abwehrmaßnahmen sollen angemessen, wirkungsvoll und legal sein. Deswegen ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel zur Bekämpfung sorgfältig abzuwägen. Rechtlich unterscheidet man zwischen den beiden Bereichen Detektion und Gegenmaßnahmen. Nicht alle Sensoren dürfen überall und zu jeder Zeit eingesetzt werden. Die aktuelle Rechtsprechung erlaubt dies nur für bestimmte Sensoren (Hochfrequenz und Radar) beim regulären Monitoring und für weitere Sensoren (visuell optisch und akustisch) nur im Gefahrenfall. Dies ist dann auch vom Ermessensspielraum der Einsatzkräfte abhängig. Dasselbe gilt für die Gegenmaßnahmen: Während passive Schutzmaßnahmen immer erlaubt sind, ist es schon bei weichen aktiven Maßnahmen schwieriger. Was die harten Maßnahmen betrifft, so ist häufig ein Einsatz generell unzulässig bzw. im Ernstfall abhängig von der aktuellen Gefahrenlage.

Die Abwehrmaßnahmen sollen angemessen, wirkungsvoll und legal sein. Deswegen ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel zur Bekämpfung sorgfältig abzuwägen. Rechtlich unterscheidet man zwischen den beiden Bereichen Detektion und Gegenmaßnahmen. Nicht alle Sensoren dürfen überall und zu jeder Zeit eingesetzt werden. Die aktuelle Rechtsprechung erlaubt dies nur für bestimmte Sensoren (Hochfrequenz und Radar) beim regulären Monitoring und für weitere Sensoren (visuell optisch und akustisch) nur im Gefahrenfall. Dies ist dann auch vom Ermessensspielraum der Einsatzkräfte abhängig. Dasselbe gilt für die Gegenmaßnahmen: Während passive Schutzmaßnahmen immer erlaubt sind, ist es schon bei weichen aktiven Maßnahmen schwieriger. Was die harten Maßnahmen betrifft, so ist häufig ein Einsatz generell unzulässig bzw. im Ernstfall abhängig von der aktuellen Gefahrenlage.

Rechtliche Grundlage

Spezielle Regelungen für die Drohnenerfassung und Abwehr existieren bis jetzt in den Gesetzen nicht. Zu berücksichtigen sind dennoch das Luftverkehrsgesetz (LuftVG), die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO), das Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1GG) und das Haus- und Eigentumsrecht (§ 903 und § 905). Aktive Drohnenabwehr kann ihrerseits zu Sachbeschädigung (§ 303 StGB) oder auch Körperverletzung (§ 223 StGB) führen. In Abwesenheit von klaren Regelungen zur Abwehr des unerlaubten Einsatzes von Drohnen kommen die Regelungen zur Notwehr (§ 227 BGB, § 32 StGB) und zur Selbsthilfe (§ 229 BGB, § 127 Abs. 1 StPO) zur Anwendung [2].

Spezielle Regelungen für die Drohnenerfassung und Abwehr existieren bis jetzt in den Gesetzen nicht. Zu berücksichtigen sind dennoch das Luftverkehrsgesetz (LuftVG), die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO), das Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1GG) und das Haus- und Eigentumsrecht (§ 903 und § 905). Aktive Drohnenabwehr kann ihrerseits zu Sachbeschädigung (§ 303 StGB) oder auch Körperverletzung (§ 223 StGB) führen. In Abwesenheit von klaren Regelungen zur Abwehr des unerlaubten Einsatzes von Drohnen kommen die Regelungen zur Notwehr (§ 227 BGB, § 32 StGB) und zur Selbsthilfe (§ 229 BGB, § 127 Abs. 1 StPO) zur Anwendung [2].

Datenschutz beachten

Das Datenschutzrecht Dritter – aber auch des Piloten – kann bei der Detektion ebenfalls verletzt werden. Man darf innerhalb eines Firmengeländes oder des eigenen Grundstücks den Luftraum überwachen, aber die Abwehrsysteme benötigen in der Regel einen weiten Erfassungsbereich, um rechtzeitige Abwehraktionen zu ermöglichen. Von einem Routineeinsatz eines Drohnendetektionssystems durch Bürger und Unternehmen auf der Grundlage von Notstand (§ 34 StGB; § 228 und 904 BGB) oder dem berechtigen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) ist derzeit aufgrund der jedes Mal erforderlichen Einzelfallabwägung abzuraten [3].

Das Datenschutzrecht Dritter – aber auch des Piloten – kann bei der Detektion ebenfalls verletzt werden. Man darf innerhalb eines Firmengeländes oder des eigenen Grundstücks den Luftraum überwachen, aber die Abwehrsysteme benötigen in der Regel einen weiten Erfassungsbereich, um rechtzeitige Abwehraktionen zu ermöglichen. Von einem Routineeinsatz eines Drohnendetektionssystems durch Bürger und Unternehmen auf der Grundlage von Notstand (§ 34 StGB; § 228 und 904 BGB) oder dem berechtigen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) ist derzeit aufgrund der jedes Mal erforderlichen Einzelfallabwägung abzuraten [3].

Drohnenrisikokategorien

Die EU-Kommission der EASA (European Aviation Safety Agency) bereitet schon seit 2016 eine Gesetzesvorlage für die Regeln und Vorschriften des Drohnenbetriebs in Europa vor. Diese Grundregeln basieren auf fünf Risikokategorien von Drohnen C0 bis C4, die je nach Gewicht, Bewegungsenergie, Bauform und Sicherheitsfunktionen unterteilt werden (siehe [4]).

Die EU-Kommission der EASA (European Aviation Safety Agency) bereitet schon seit 2016 eine Gesetzesvorlage für die Regeln und Vorschriften des Drohnenbetriebs in Europa vor. Diese Grundregeln basieren auf fünf Risikokategorien von Drohnen C0 bis C4, die je nach Gewicht, Bewegungsenergie, Bauform und Sicherheitsfunktionen unterteilt werden (siehe [4]).

Drei Anwendungsszenarien

Diese Klassen werden vom Hersteller der Drohnen vergeben und betreffen nicht den Piloten oder den Anwender. Basierend auf diesen Klassen werden drei Anwendungsszenarien definiert:

Diese Klassen werden vom Hersteller der Drohnen vergeben und betreffen nicht den Piloten oder den Anwender. Basierend auf diesen Klassen werden drei Anwendungsszenarien definiert:

| OPEN | |||||||||||||||||||||||

| 1. | Offen (OPEN): für Drohnen und Flüge mit geringem Risiko:

| ||||||||||||||||||||||

| SPECIFIC | |||||||||||||||||||||||

| 2. | Spezifisch (SPECIFIC): für die Drohneneinsätze, die eine oder mehrere Vorgaben der Kategorie OPEN nicht einhalten können (z. B. Flüge über 120 Meter, Fliegen außerhalb der Sichtweite):

| ||||||||||||||||||||||

| CERTIFIED | |||||||||||||||||||||||

| 3. | Zertifiziert (CERTIFIED): für Spezialanwendungen (z. B. in der Industrie oder im Transportwesen):

| ||||||||||||||||||||||

Europaweites Flugkontrollensystem

Mittel- bis langfristig muss ein europaweites Flugkontrollsystem für den bisher unbewachten unteren Luftraum aufgebaut werden, das nicht nur vernetze lokale Drohnendetektions- und Abwehrsysteme für kritische Bereiche einschließt, sondern auch Datenbanken mit Informationen über genehmigte Drohnenflüge (z. B. in der Logistik), Betreiber von UAVs, sicherheitsrelevante Vorfälle und Drohnensignaturen. Das System muss auch mit der konventionellen Luftraumüberwachung verbunden sein, um gegenseitige Störungen rechtzeitig zu berücksichtigen und zu melden.

Mittel- bis langfristig muss ein europaweites Flugkontrollsystem für den bisher unbewachten unteren Luftraum aufgebaut werden, das nicht nur vernetze lokale Drohnendetektions- und Abwehrsysteme für kritische Bereiche einschließt, sondern auch Datenbanken mit Informationen über genehmigte Drohnenflüge (z. B. in der Logistik), Betreiber von UAVs, sicherheitsrelevante Vorfälle und Drohnensignaturen. Das System muss auch mit der konventionellen Luftraumüberwachung verbunden sein, um gegenseitige Störungen rechtzeitig zu berücksichtigen und zu melden.

Seit dem 31. Dezember 2020 gelten neue EU-Regelungen für Drohnen, die von der Europäischen Kommission erlassen wurden [4] [5].

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bestandsaufnahme und Konzeption von Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Thema UAV sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei der Zivilbevölkerung. Die Kenntnis über Fähigkeiten und Gefährdungspotenzial der Drohnen ist ein wichtiger Schritt bei der Beherrschung der entsprechenden Szenarien. Neben der Erhebung der aktuellen Ausbildungslage wurde in vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Vorlesungen etc.) die Weiterentwicklung der Lehrpläne in den Ausbildungseinrichtungen unterstützt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bestandsaufnahme und Konzeption von Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Thema UAV sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei der Zivilbevölkerung. Die Kenntnis über Fähigkeiten und Gefährdungspotenzial der Drohnen ist ein wichtiger Schritt bei der Beherrschung der entsprechenden Szenarien. Neben der Erhebung der aktuellen Ausbildungslage wurde in vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Vorlesungen etc.) die Weiterentwicklung der Lehrpläne in den Ausbildungseinrichtungen unterstützt.

3.1 Sensorprinzipien zur Drohnendetektion

Detektionsverfahren

Es gibt keinen ultimativen Drohnensensor. Vielmehr sind Drohnen nur detektierbar, wenn man geeignete Messverfahren verwendet, analysiert und miteinander verknüpft. In Tabelle 2 ist eine Übersicht mit Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Detektionsverfahren dargestellt. Heute realisieren einige am Markt verfügbare Systeme diesen Kompromiss: Sie verwenden eine Reihe von Sensorarten in der entsprechenden gerätetechnischen Implementierung und decken damit einen großen Bereich der Detektierbarkeit von Drohnen ab, ohne den Rahmen von Bezahlbarkeit und Handhabbarkeit zu sprengen, der in der Regel für die Betreiber vorgegeben ist.

Es gibt keinen ultimativen Drohnensensor. Vielmehr sind Drohnen nur detektierbar, wenn man geeignete Messverfahren verwendet, analysiert und miteinander verknüpft. In Tabelle 2 ist eine Übersicht mit Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Detektionsverfahren dargestellt. Heute realisieren einige am Markt verfügbare Systeme diesen Kompromiss: Sie verwenden eine Reihe von Sensorarten in der entsprechenden gerätetechnischen Implementierung und decken damit einen großen Bereich der Detektierbarkeit von Drohnen ab, ohne den Rahmen von Bezahlbarkeit und Handhabbarkeit zu sprengen, der in der Regel für die Betreiber vorgegeben ist.

Tabelle 2: Eingesetzte Sensortechnologien zur Drohnendetektion

Sensortechnik | Vorteile | Nachteile |

Video | Klassifikation möglich (z. B. Typerkennung, Größe)

Hohe Genauigkeit | Abhängig von Lichtverhältnissen

Sichtkontakt erforderlich

Geringe Reichweite (ca. 500 m) |

Radar | Hohe Reichweite (mehrere km)

Hohe Genauigkeit

Tag/Nacht-Fähigkeit

Allwettertauglichkeit | Sichtkontakt erforderlich |

Akustik | Kein Sichtkontakt notwendig

Klassifikation im Nahbereich

Funktioniert auch, wenn die Drohne nicht funkt | Geringe Reichweite

Störanfällig |

Hochfrequenz-Sensorik | Hohe Reichweite (ca. 5 km)

Kein Sichtkontakt erforderlich | Funktioniert nur bei bestehendem Funkverkehr |

Verteilte Hochfrequenz-Sensorik | Genaue Ortung ohne Sichtkontakt | Mehrere vernetzte Sensoren notwendig; Funktioniert nur bei bestehendem Funkverkehr |

Videobasierte Detektion

Um eine angemessene Detektionsreichweite mit vertretbarem Aufwand zu realisieren und gleichzeitig eine gute Klassifikation zu ermöglichen, kann die optische Detektion zweistufig erfolgen:

Um eine angemessene Detektionsreichweite mit vertretbarem Aufwand zu realisieren und gleichzeitig eine gute Klassifikation zu ermöglichen, kann die optische Detektion zweistufig erfolgen:

| 1. | Eine oder mehrere Übersichtskameras überwachen das Areal und detektieren fliegende Objekte am Himmel. Diese werden verfolgt und anhand ihrer Position |

| 2. | mit einer Zoomkamera vergrößert, sodass die Objekte klassifiziert und identifiziert werden können. |

Vorteil

Ein Vorteil optischer Detektionstechnologie besteht in der Möglichkeit, auch die Ladung der Drohne zu erkennen. Bei einer Gefahrenabschätzung ist es wichtig zu wissen, ob eine Drohne eine „Standarddrohne” aus dem Handel ist und „nur” eine Kamera trägt oder aber speziell beladen wurde.

Ein Vorteil optischer Detektionstechnologie besteht in der Möglichkeit, auch die Ladung der Drohne zu erkennen. Bei einer Gefahrenabschätzung ist es wichtig zu wissen, ob eine Drohne eine „Standarddrohne” aus dem Handel ist und „nur” eine Kamera trägt oder aber speziell beladen wurde.

Einschränkungen

Optische Verfahren sind jedoch mit Restriktionen hinsichtlich Reichweite, Genauigkeit und Detektionszeitpunkt verbunden. Das Flugobjekt muss in Sichtweite hinreichend groß und vor seinem Hintergrund gut erkennbar sein, damit eine frühzeitige Detektion funktioniert. So liegt der Detektionszeitpunkt oft, z. B. wenn sich der Startort der Drohne nah an ihrem Angriffsziel befindet, relativ kurz vor dem Eintreffen des Flugobjekts. Es bleibt also nur wenig Zeit, eine Reaktion auf den Angriff auszuwählen, geschweige denn vorzubereiten. Man wird daher mögliche Gegenreaktionen bereits vor dem Systemeinsatz derart vorbereiten, dass sie dann während des Einsatzes bei Bedarf sofort aktiviert werden und zur Wirkung kommen können.

Optische Verfahren sind jedoch mit Restriktionen hinsichtlich Reichweite, Genauigkeit und Detektionszeitpunkt verbunden. Das Flugobjekt muss in Sichtweite hinreichend groß und vor seinem Hintergrund gut erkennbar sein, damit eine frühzeitige Detektion funktioniert. So liegt der Detektionszeitpunkt oft, z. B. wenn sich der Startort der Drohne nah an ihrem Angriffsziel befindet, relativ kurz vor dem Eintreffen des Flugobjekts. Es bleibt also nur wenig Zeit, eine Reaktion auf den Angriff auszuwählen, geschweige denn vorzubereiten. Man wird daher mögliche Gegenreaktionen bereits vor dem Systemeinsatz derart vorbereiten, dass sie dann während des Einsatzes bei Bedarf sofort aktiviert werden und zur Wirkung kommen können.

Radarbasierte Detektion

Aktive Radare strahlen i. d. R. modulierte elektromagnetische Wellen ab und analysieren deren Reflexionen von bestrahlten Objekten. Durch die Messung der Zeit bis zur detektierten Reflexion kann ein Radar auch die Objektentfernung bestimmen. Weil drehende Rotoren einer Drohne spezifische Frequenzänderungen reflektierter Strahlen (Dopplereffekt) bewirken, können manche Radarsysteme Drohnen mit Rotoren von anderen Flugobjekten (wie z. B. Starrflügler oder Vögel) gut unterscheiden. Passive Radare analysieren Reflexionen sowie Frequenzänderungen elektromagnetischer Wellen, die von vorhandenen Quellen wie Rundfunk- und Mobilfunksender ausgesendet werden, um Objekte zu lokalisieren.

Aktive Radare strahlen i. d. R. modulierte elektromagnetische Wellen ab und analysieren deren Reflexionen von bestrahlten Objekten. Durch die Messung der Zeit bis zur detektierten Reflexion kann ein Radar auch die Objektentfernung bestimmen. Weil drehende Rotoren einer Drohne spezifische Frequenzänderungen reflektierter Strahlen (Dopplereffekt) bewirken, können manche Radarsysteme Drohnen mit Rotoren von anderen Flugobjekten (wie z. B. Starrflügler oder Vögel) gut unterscheiden. Passive Radare analysieren Reflexionen sowie Frequenzänderungen elektromagnetischer Wellen, die von vorhandenen Quellen wie Rundfunk- und Mobilfunksender ausgesendet werden, um Objekte zu lokalisieren.

Akustische Detektion

Akustische Sensoren analysieren Geräusche, die fliegende Drohnen (insbesondere durch ihre Rotoren) verursachen, und können dadurch solche „Geräuschquellen” detektieren und mithilfe mehrerer Sensoren via Triangulation auch orten. Mitunter können durch akustische Spektralanalysen auch Drohnentypen bestimmt werden. Es gibt auch akustische Radare (Sonare genannt), die Echos von aktiv ausgesendeten akustischen Signalen analysieren, um Objekte zu orten. Solche Systeme können aber wegen der relativ geringen Schallgeschwindigkeit (ca. 340 m/s in Luft) schnell fliegende Objekte nur ungenau orten.

Akustische Sensoren analysieren Geräusche, die fliegende Drohnen (insbesondere durch ihre Rotoren) verursachen, und können dadurch solche „Geräuschquellen” detektieren und mithilfe mehrerer Sensoren via Triangulation auch orten. Mitunter können durch akustische Spektralanalysen auch Drohnentypen bestimmt werden. Es gibt auch akustische Radare (Sonare genannt), die Echos von aktiv ausgesendeten akustischen Signalen analysieren, um Objekte zu orten. Solche Systeme können aber wegen der relativ geringen Schallgeschwindigkeit (ca. 340 m/s in Luft) schnell fliegende Objekte nur ungenau orten.

Hochfrequenzbasierte Detektion

In vielen Angriffsszenarien kann eine Drohne in wenigen hundert Metern von ihrem Angriffsziel gestartet werden, sodass sie ihr Ziel in wenigen Flugsekunden erreichen kann. Abhilfe können hier spezielle Funksensoren schaffen, die die Kommunikationssignale zwischen Drohne und Drohnenpilot (bzw. der Fernsteuerung) erkennen und nicht nur die Drohne, sondern auch den Piloten bzw. die Funkfernsteuerung lokalisieren können. Somit kann die Drohne zusammen mit ihrem Piloten bereits vor dem Start funkbasiert detektiert werden. Handelsübliche Drohnen brauchen i. d. R. einige Minuten, bis sie nach dem Einschalten startbereit sind, weil die Verbindung mit der Fernsteuerung aufgebaut werden muss und die Initialisierung der Satellitennavigation eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Ein technisch versierter Pilot kann aber diese Zeit verkürzen, indem er die Drohne ohne Funksteuerung startet, was zu einer wesentlich schwierigeren Ortung führt. Es gibt mittlerweile auch Drohnen, die über Mobilfunknetze gesteuert werden, sodass für die Ortung des Piloten situationsabhängig verschiedene Technologien eingesetzt werden müssen.

In vielen Angriffsszenarien kann eine Drohne in wenigen hundert Metern von ihrem Angriffsziel gestartet werden, sodass sie ihr Ziel in wenigen Flugsekunden erreichen kann. Abhilfe können hier spezielle Funksensoren schaffen, die die Kommunikationssignale zwischen Drohne und Drohnenpilot (bzw. der Fernsteuerung) erkennen und nicht nur die Drohne, sondern auch den Piloten bzw. die Funkfernsteuerung lokalisieren können. Somit kann die Drohne zusammen mit ihrem Piloten bereits vor dem Start funkbasiert detektiert werden. Handelsübliche Drohnen brauchen i. d. R. einige Minuten, bis sie nach dem Einschalten startbereit sind, weil die Verbindung mit der Fernsteuerung aufgebaut werden muss und die Initialisierung der Satellitennavigation eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Ein technisch versierter Pilot kann aber diese Zeit verkürzen, indem er die Drohne ohne Funksteuerung startet, was zu einer wesentlich schwierigeren Ortung führt. Es gibt mittlerweile auch Drohnen, die über Mobilfunknetze gesteuert werden, sodass für die Ortung des Piloten situationsabhängig verschiedene Technologien eingesetzt werden müssen.

3.2 Marktübersicht

Großes Angebot

Der Markt auf dem Gebiet der Drohnendetektion und Abwehr ist variantenreich und dynamisch. Es gibt mehrere Anbieter unterschiedlicher Systeme und Technologien für Detektion, Lokalisierung, Tracking, Klassifikation und Neutralisierung der Bedrohung durch Drohnen. Das Angebotsspektrum reicht von einfachen Detektions- und Alarmierungssystemen mit einem Sensor bis zu komplexen multisensoriellen Lösungen. Neue Anbieter kommen ständig dazu, der Markt boomt.

Der Markt auf dem Gebiet der Drohnendetektion und Abwehr ist variantenreich und dynamisch. Es gibt mehrere Anbieter unterschiedlicher Systeme und Technologien für Detektion, Lokalisierung, Tracking, Klassifikation und Neutralisierung der Bedrohung durch Drohnen. Das Angebotsspektrum reicht von einfachen Detektions- und Alarmierungssystemen mit einem Sensor bis zu komplexen multisensoriellen Lösungen. Neue Anbieter kommen ständig dazu, der Markt boomt.

Umfassende Lösungen fehlen noch

Da unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Kriterien für die Güte – oder besser gesagt Eignung – aufweisen, ist eine neutrale, anwendungsunabhängige Bewertung kaum zu leisten. Entsprechend decken auch die am Markt verfügbaren Systeme nur einige – meistens auf spezielle Anwendungsfälle optimierte – Teilbereiche ab. Umfassende Lösungen, die in allen Situationen eine frühzeitige Detektion aller Drohnentypen ohne Sichtkontakt zu einem sehr frühen Zeitpunkt und in mehreren Kilometern Entfernung garantieren, sind nicht verfügbar.

Da unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Kriterien für die Güte – oder besser gesagt Eignung – aufweisen, ist eine neutrale, anwendungsunabhängige Bewertung kaum zu leisten. Entsprechend decken auch die am Markt verfügbaren Systeme nur einige – meistens auf spezielle Anwendungsfälle optimierte – Teilbereiche ab. Umfassende Lösungen, die in allen Situationen eine frühzeitige Detektion aller Drohnentypen ohne Sichtkontakt zu einem sehr frühen Zeitpunkt und in mehreren Kilometern Entfernung garantieren, sind nicht verfügbar.

3.3 Beispiel eines videobasierten Drohnendetektionssystems

Optische Detektion

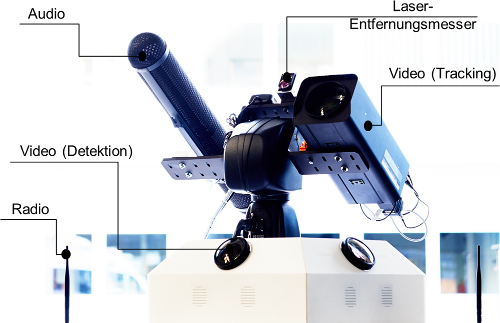

Ein Beispiel für eine rein optische Drohnendetektion mit Klassifikation und Verfolgung zeigt Abbildung 4. Das im Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) entwickelte System MODEAS (Modulares Drohnen Erfassungs- und Assistenzsystem) besteht aus mehreren heterogenen vernetzten Sensorstationen und einer Zentrale (vgl. Abbildung 4). Die optische Detektionskette des Experimentalsystems ist in der Lage, sehr kleine Punktziele (1–2 Pixel) mit einer Übersichtskamera zu detektieren, die Schwenk-Neige-Einheit mit montierter Zoomkamera (PTZ-System) auf ein Objekt von Interesse auszurichten und dieses in einer hochaufgelösten Bildansicht mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) zu klassifizieren.

Abb. 4: Eine Sensorstation des Experimentalsystems MODEAS

Ein Beispiel für eine rein optische Drohnendetektion mit Klassifikation und Verfolgung zeigt Abbildung 4. Das im Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) entwickelte System MODEAS (Modulares Drohnen Erfassungs- und Assistenzsystem) besteht aus mehreren heterogenen vernetzten Sensorstationen und einer Zentrale (vgl. Abbildung 4). Die optische Detektionskette des Experimentalsystems ist in der Lage, sehr kleine Punktziele (1–2 Pixel) mit einer Übersichtskamera zu detektieren, die Schwenk-Neige-Einheit mit montierter Zoomkamera (PTZ-System) auf ein Objekt von Interesse auszurichten und dieses in einer hochaufgelösten Bildansicht mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) zu klassifizieren.

| • | Eine Übersichtskamera: eine hochauflösende statische Grauwertkamera (5120×5120 Pixel) deckt ein Sichtfeld von 90° ab. Jede weitere Kamera ergänzt den Erfassungsbereich um 90°. |

| • | Ein schneller Punktzieldetektor auf Field-Programmable-Gate-Array(FPGA)-Basis ermöglicht Multiobjekt-Detektion und -Tracking. |

| • | PTZ: Realisiert ist ein Pan-Tilt-System inkl. angeflanschtem Laserentfernungsmesser und Zoomkamera zur Verfolgung der detektierten Objekte. |

| • | eine KI-basierte Klassifikation und Identifikation der Drohne |

Ergebnis

Das Ergebnis der Erstdetektion ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Drohne (grün eingefärbt) wird von Vögeln und Baumzweige-Artefakten (violett eingefärbt) im optischen Bild unterschieden und vom System sowohl mit einer Bewegungskurve in der Übersichtskamera als auch mit der PTZ-Einheit verfolgt.

Abb. 6: Drohnendetektion optisch und Tracking

Das Ergebnis der Erstdetektion ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Drohne (grün eingefärbt) wird von Vögeln und Baumzweige-Artefakten (violett eingefärbt) im optischen Bild unterschieden und vom System sowohl mit einer Bewegungskurve in der Übersichtskamera als auch mit der PTZ-Einheit verfolgt.

Hohe Genauigkeit

Damit wird eine schritthaltende Detektion und Klassifikation ermöglicht sowie eine robuste Falschalarmvermeidung realisiert. In Abbildung 7 und Abbildung 8 sind zwei Klassifikationsergebnisse (Bestimmung des Drohnentyps) dargestellt. Eine Drohne des Typs „DJI Mavic” wird mit einer Güte von 66 % und eine des Typs „DJI Phantom 3” mit einer Güte von 97 % klassifiziert, wobei die Güte das Vertrauensmaß der Klassifikation angibt.

Abb. 7: Typklassifikation bei der videobasierten Detektion I

Abb. 8: Typklassifikation bei der videobasierten Detektion II

Damit wird eine schritthaltende Detektion und Klassifikation ermöglicht sowie eine robuste Falschalarmvermeidung realisiert. In Abbildung 7 und Abbildung 8 sind zwei Klassifikationsergebnisse (Bestimmung des Drohnentyps) dargestellt. Eine Drohne des Typs „DJI Mavic” wird mit einer Güte von 66 % und eine des Typs „DJI Phantom 3” mit einer Güte von 97 % klassifiziert, wobei die Güte das Vertrauensmaß der Klassifikation angibt.

MODEAS benutzt auch weitere Sensoren wie Richtmikrofone, Funk und Radar. Funkdetektion und -lokalisierung funktionieren auch bei fehlender Sicht auf die Drohne, was insbesondere in urbanen Gebieten oft der Fall ist.

Die Ergebnisse der Detektion und Klassifikation aller Sensortypen werden verifiziert und fusioniert, um Fehler zu minimieren und die Information zu präzisieren, die dem Entscheider zur Verfügung gestellt wird.

Assistenzsystem

Neben der Detektion und Klassifikation von angreifenden UAVs kommt der Einschätzung der aktuellen Gefährdungslage durch das Sicherheitspersonal eine große Bedeutung zu. Als zentrales Hilfsmittel dient dazu eine spezielle Visualisierung der momentanen Situation mit dem Ziel, die wesentlichen Aspekte der aktuellen Lage ergonomisch darzustellen und die dafür nicht wichtigen Details wegzulassen. Insbesondere die Erkennung und Visualisierung von Bedrohungen ist hier ein zentraler Bestandteil, der die Verantwortlichen bei einer raschen Entscheidungsfindung unterstützt. In Abbildung 9 ist eine Szene am Digitalen Lagetisch (DigLT®) des Fraunhofer IOSB zu sehen, in der gerade eine Drohne in die Gefahrenzone des Luftraums eindringt und einen entsprechenden Alarm auslöst.

Abb. 9: Visualisierung eines Drohnenszenarios am Digitalen Lagetisch

Neben der Detektion und Klassifikation von angreifenden UAVs kommt der Einschätzung der aktuellen Gefährdungslage durch das Sicherheitspersonal eine große Bedeutung zu. Als zentrales Hilfsmittel dient dazu eine spezielle Visualisierung der momentanen Situation mit dem Ziel, die wesentlichen Aspekte der aktuellen Lage ergonomisch darzustellen und die dafür nicht wichtigen Details wegzulassen. Insbesondere die Erkennung und Visualisierung von Bedrohungen ist hier ein zentraler Bestandteil, der die Verantwortlichen bei einer raschen Entscheidungsfindung unterstützt. In Abbildung 9 ist eine Szene am Digitalen Lagetisch (DigLT®) des Fraunhofer IOSB zu sehen, in der gerade eine Drohne in die Gefahrenzone des Luftraums eindringt und einen entsprechenden Alarm auslöst.

4 Gegenmaßnahmen der Drohnenabwehrsysteme und deren Einsatz

Nach der Drohnendetektion können Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Passive Maßnahmen, falls möglich, sind immer sinnvoll, aber in kritischen Fällen sind aktive Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich. Man unterscheidet bei den aktiven Maßnahmen zwischen weichen und harten Methoden.

Weiche Methoden

Das Stören der Funkverbindung der Piloten zur Drohne gilt als weiche Methode und kann auf zwei Arten erfolgen:

Das Stören der Funkverbindung der Piloten zur Drohne gilt als weiche Methode und kann auf zwei Arten erfolgen:

| Jamming | |||||

| 1. | Durch „Jamming” wird die Funkverbindung zwischen Drohne und Fernsteuerungssystem gestört, und man kann

| ||||

| Spoofing | |||||

| 2. | Beim „Spoofing” werden falsche Satellitennavigationssignale generiert, um den Kurs der Drohne zu kontrollieren oder abzudrängen. | ||||

Die beste funktechnische Abwehrlösung wäre, die Funkfernsteuerung der Drohne zu übernehmen, was jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand bedeutet.

Harte Methoden

Als harte Abwehr wird ein physisches „Abfangen” oder eine solche Beschädigung der Drohne bezeichnet, die den Weiterflug der Drohne verhindert. Diese Art von Eingriffen kann Personen und Sachwerte gefährden. Zum Abschießen können z. B. Laser, hochenergetische elektromagnetische Pulse (z. B. High Power Microwaves – HPM), Wasserwerfer, Flammenwerfer, starker Schall, Schusswaffen oder Raketensysteme eingesetzt werden. Ferner bieten sich Abfangdrohnen an. Bei jeder erfolgreichen harten Abwehrmaßnahme ist es zumeist schwer abzuschätzen, wo die Drohne (oder Teile davon) abstürzt und welche Schäden dabei auftreten können. Mithilfe eines Fangnetzes, Klebers oder einer Leine kann die Drohne auch unschädlich gemacht werden – das ist weniger gefährlich als die meisten anderen Maßnahmen, allerdings auch weniger zuverlässig bei geringerer Abwehrreichweite.

Als harte Abwehr wird ein physisches „Abfangen” oder eine solche Beschädigung der Drohne bezeichnet, die den Weiterflug der Drohne verhindert. Diese Art von Eingriffen kann Personen und Sachwerte gefährden. Zum Abschießen können z. B. Laser, hochenergetische elektromagnetische Pulse (z. B. High Power Microwaves – HPM), Wasserwerfer, Flammenwerfer, starker Schall, Schusswaffen oder Raketensysteme eingesetzt werden. Ferner bieten sich Abfangdrohnen an. Bei jeder erfolgreichen harten Abwehrmaßnahme ist es zumeist schwer abzuschätzen, wo die Drohne (oder Teile davon) abstürzt und welche Schäden dabei auftreten können. Mithilfe eines Fangnetzes, Klebers oder einer Leine kann die Drohne auch unschädlich gemacht werden – das ist weniger gefährlich als die meisten anderen Maßnahmen, allerdings auch weniger zuverlässig bei geringerer Abwehrreichweite.

Einsatz der Gegenmaßnahmen

Wurde eine Drohne rechtzeitig detektiert, klassifiziert und ihre Gefährlichkeit so hoch eingestuft, dass aktive Abwehrmaßnahmen notwendig erscheinen, müssen situationsabhängig die effizientesten Maßnahmen schnell ausgewählt und eingeleitet werden. Dabei sind Nutzen und Risiken solcher Eingriffe sorgfältig abzuwägen, damit mögliche Kollateralschäden nicht unverhältnismäßig zum Nutzen sind [6].

Wurde eine Drohne rechtzeitig detektiert, klassifiziert und ihre Gefährlichkeit so hoch eingestuft, dass aktive Abwehrmaßnahmen notwendig erscheinen, müssen situationsabhängig die effizientesten Maßnahmen schnell ausgewählt und eingeleitet werden. Dabei sind Nutzen und Risiken solcher Eingriffe sorgfältig abzuwägen, damit mögliche Kollateralschäden nicht unverhältnismäßig zum Nutzen sind [6].

Detektion des Piloten

In zivilen Anwendungen sind grundsätzlich passive und weiche Abwehrmaßnahmen zu bevorzugen, so sie anwendbar sind. Insbesondere eine Ortung von Drohnenpiloten ist immer sinnvoll, weil durch den schnellen Zugriff nicht nur die gegebene Bedrohung überwunden werden kann, sondern auch der Pilot festgesetzt werden kann. Unbeteiligte Personen kommen dabei in der Regel nicht zu Schaden, sodass diese Maßnahme bei all ihrer Einfachheit effizienter ist als eine Kontrollübernahme der Drohne mit aufwendigen technischen Mitteln. Die Detektion von Piloten ist mit funktechnischen Mitteln möglich, und entsprechende Systeme sind auf dem Markt auch verfügbar, allerdings verbunden mit hohen Kosten.

In zivilen Anwendungen sind grundsätzlich passive und weiche Abwehrmaßnahmen zu bevorzugen, so sie anwendbar sind. Insbesondere eine Ortung von Drohnenpiloten ist immer sinnvoll, weil durch den schnellen Zugriff nicht nur die gegebene Bedrohung überwunden werden kann, sondern auch der Pilot festgesetzt werden kann. Unbeteiligte Personen kommen dabei in der Regel nicht zu Schaden, sodass diese Maßnahme bei all ihrer Einfachheit effizienter ist als eine Kontrollübernahme der Drohne mit aufwendigen technischen Mitteln. Die Detektion von Piloten ist mit funktechnischen Mitteln möglich, und entsprechende Systeme sind auf dem Markt auch verfügbar, allerdings verbunden mit hohen Kosten.

Genauso wie andere weiche funkbasierte Abwehrmaßnahmen („Jamming”, „Spoofing” oder Funksteuerungsübernahme) funktionieren sie nur dann, wenn die Drohne tatsächlich funkferngesteuert wird. Immer mehr Drohnen können jedoch auch frei von jeder Funksteuerung in einer Art Autopilotmodus fliegen.

Wasserwerfer

In manchen Situationen (z. B. in gedrängtem urbanem Gebiet) können Wasserwerfer helfen. Trifft ein hinreichend starker Wasserstrahl auf eine Drohne, wird sie i. d. R. mechanisch und/oder elektronisch beschädigt. Spezielle Wasserwerfer können ihre Wirkung auf > 100 m entfalten.

In manchen Situationen (z. B. in gedrängtem urbanem Gebiet) können Wasserwerfer helfen. Trifft ein hinreichend starker Wasserstrahl auf eine Drohne, wird sie i. d. R. mechanisch und/oder elektronisch beschädigt. Spezielle Wasserwerfer können ihre Wirkung auf > 100 m entfalten.

Netze

Es gibt auch spezielle handgetragene oder auch automatisch ausrichtbare Vorrichtungen, die ein Netz mit Gewichten aus ca. 100 Meter Entfernung abschießen können, das dann mit der Unterstützung eines automatischen Fallschirms mit der abgefangenen Drohne sanft landet. Die Vorrichtungen sind verhältnismäßig kostspielig und müssen mit einer hohen Zahl eingesetzt werden, um einen zu schützenden Bereich sicher abdecken zu können.

Es gibt auch spezielle handgetragene oder auch automatisch ausrichtbare Vorrichtungen, die ein Netz mit Gewichten aus ca. 100 Meter Entfernung abschießen können, das dann mit der Unterstützung eines automatischen Fallschirms mit der abgefangenen Drohne sanft landet. Die Vorrichtungen sind verhältnismäßig kostspielig und müssen mit einer hohen Zahl eingesetzt werden, um einen zu schützenden Bereich sicher abdecken zu können.

Abfangdrohne

Eine weitere Abwehrtechnologie, die auch an der Grenze zwischen weichen und harten Maßnahmen liegt, ist das Abfangen mit einer leistungsstarken Abfangdrohne oder auch mit mehreren kooperierenden UAVs mit einem Netz. Im Erfolgsfall fällt die abgefangene Drohne i. d. R. nicht unkontrolliert, wird nicht zerstört (was bei gefährlichen Ladungen bedeutend wäre) und kann zu einem sicheren Ort transportiert werden. Das kann gut funktionieren, die Steuerung von Abfang-UAVs ist aber schwierig, insbesondere wenn der Angreifer geschickt ausweicht. Abfang-UAVs können bei dem Abfangvorgang ebenfalls abstürzen – ggf. zusammen mit der abgefangenen Drohne. Die Organisation einer solchen Abwehr für längere Zeit und insbesondere bei größeren zu schützenden Arealen ist sehr aufwendig, weil die Abfangdrohnen in ausreichender Zahl immer startbereit (besser schon in der Luft) sein müssen.

Eine weitere Abwehrtechnologie, die auch an der Grenze zwischen weichen und harten Maßnahmen liegt, ist das Abfangen mit einer leistungsstarken Abfangdrohne oder auch mit mehreren kooperierenden UAVs mit einem Netz. Im Erfolgsfall fällt die abgefangene Drohne i. d. R. nicht unkontrolliert, wird nicht zerstört (was bei gefährlichen Ladungen bedeutend wäre) und kann zu einem sicheren Ort transportiert werden. Das kann gut funktionieren, die Steuerung von Abfang-UAVs ist aber schwierig, insbesondere wenn der Angreifer geschickt ausweicht. Abfang-UAVs können bei dem Abfangvorgang ebenfalls abstürzen – ggf. zusammen mit der abgefangenen Drohne. Die Organisation einer solchen Abwehr für längere Zeit und insbesondere bei größeren zu schützenden Arealen ist sehr aufwendig, weil die Abfangdrohnen in ausreichender Zahl immer startbereit (besser schon in der Luft) sein müssen.

5 Einsatzmöglichkeiten von UAVs für Sicherheitsaufgaben

Flächenüberwachung

Im Bereich der Sicherheit werden Drohnen vermehrt für luftgestützte Erkundung und Überwachung von großen oder schwer zugänglichen Liegenschaften und Gebieten, Infrastrukturen und Veranstaltungen eingesetzt.

Im Bereich der Sicherheit werden Drohnen vermehrt für luftgestützte Erkundung und Überwachung von großen oder schwer zugänglichen Liegenschaften und Gebieten, Infrastrukturen und Veranstaltungen eingesetzt.

Vielseitig einsetzbar

Auch bei der Grenzüberwachung oder zur schnellen Erkundung und Dokumentierung von Verkehrs- und anderen Unfällen oder der Täterverfolgung kommen Drohnen vermehrt zum Einsatz. Interessante Beispiele sicherheitsrelevanter Drohneneinsätze liefern Inspektionen großer und/oder schwer zugänglicher Objekte (Gebäude, Denkmäler, Hochspannungsleitungen, Windräder, Brücken, Dämme usw.). Die Sicherheitsrelevanz solcher Einsätze ergibt sich aus zwei Aspekten: Zum einen wird das Risiko der Inspektion reduziert, weil solche Inspektionen, konventionell durchgeführt, für das Fachpersonal oft lebensgefährlich sind. Zum anderen werden Mängel frühzeitiger entdeckt, weil die drohnengestützten Inspektionen kostensparender sind und daher häufiger durchgeführt werden können. Im Search-And-Rescue-(SAR)-Bereich sowie bei der Suche nach vermissten Personen werden unbemannte Flugsysteme ebenfalls häufiger erfolgreich eingesetzt.

Auch bei der Grenzüberwachung oder zur schnellen Erkundung und Dokumentierung von Verkehrs- und anderen Unfällen oder der Täterverfolgung kommen Drohnen vermehrt zum Einsatz. Interessante Beispiele sicherheitsrelevanter Drohneneinsätze liefern Inspektionen großer und/oder schwer zugänglicher Objekte (Gebäude, Denkmäler, Hochspannungsleitungen, Windräder, Brücken, Dämme usw.). Die Sicherheitsrelevanz solcher Einsätze ergibt sich aus zwei Aspekten: Zum einen wird das Risiko der Inspektion reduziert, weil solche Inspektionen, konventionell durchgeführt, für das Fachpersonal oft lebensgefährlich sind. Zum anderen werden Mängel frühzeitiger entdeckt, weil die drohnengestützten Inspektionen kostensparender sind und daher häufiger durchgeführt werden können. Im Search-And-Rescue-(SAR)-Bereich sowie bei der Suche nach vermissten Personen werden unbemannte Flugsysteme ebenfalls häufiger erfolgreich eingesetzt.

Katastrophenschutz

Insbesondere im Katastrophenschutz bringen unterstützte UAV-Einsätze große Vorteile, weil sie die Zeit der Lageerkundung deutlich verkürzen, die Qualität der Lageerkundung stark erhöhen und somit Gesundheit bewahren und Leben retten können – nicht nur von Opfern, sondern auch von Rettungskräften. Die UAVs können auch temporäre Kommunikationsnetze dort aufspannen, wo herkömmliche Netze dysfunktional sind, Medikamente und Lebensmittel in Gebiete transportieren und abwerfen oder absetzen, die wegen großer Überschwemmungen, Bränden oder Schneelawinen schwer zugänglich sind.

Insbesondere im Katastrophenschutz bringen unterstützte UAV-Einsätze große Vorteile, weil sie die Zeit der Lageerkundung deutlich verkürzen, die Qualität der Lageerkundung stark erhöhen und somit Gesundheit bewahren und Leben retten können – nicht nur von Opfern, sondern auch von Rettungskräften. Die UAVs können auch temporäre Kommunikationsnetze dort aufspannen, wo herkömmliche Netze dysfunktional sind, Medikamente und Lebensmittel in Gebiete transportieren und abwerfen oder absetzen, die wegen großer Überschwemmungen, Bränden oder Schneelawinen schwer zugänglich sind.

Weitere Anwendungen

Weitere Beispiele für aktuelle Anwendungen basieren auf der Funktion von UAVs als fliegende Trägerplattformen für diverse Sensoren wie Scanner, Radiometer, Gas- und Metalldetektoren, Mikrofone, geologische Sensoren etc. Aber auch als wirkende Systeme können UAVs für Sicherheitsaufgaben erfolgreich eingesetzt werden. Außer den schon beschriebenen Einsatzmöglichkeiten für die Abwehr anderer Drohnen können entsprechend ausgerüstete UAVs Einbrecher oder Angreifer an ihrer Tätigkeit hindern – ob durch einfaches Warnen über eingebaute Lausprecher oder mithilfe eines Netzes bzw. chemischer Substanzen. Bei solchen Systemen ist es besonders wichtig, entsprechende Gesetzesvorgaben sorgfältig zu berücksichtigen.

Weitere Beispiele für aktuelle Anwendungen basieren auf der Funktion von UAVs als fliegende Trägerplattformen für diverse Sensoren wie Scanner, Radiometer, Gas- und Metalldetektoren, Mikrofone, geologische Sensoren etc. Aber auch als wirkende Systeme können UAVs für Sicherheitsaufgaben erfolgreich eingesetzt werden. Außer den schon beschriebenen Einsatzmöglichkeiten für die Abwehr anderer Drohnen können entsprechend ausgerüstete UAVs Einbrecher oder Angreifer an ihrer Tätigkeit hindern – ob durch einfaches Warnen über eingebaute Lausprecher oder mithilfe eines Netzes bzw. chemischer Substanzen. Bei solchen Systemen ist es besonders wichtig, entsprechende Gesetzesvorgaben sorgfältig zu berücksichtigen.

6 Zusammenfassung

Gefahrendetektion

Die Bedeutung von Gefahren durch den widerrechtlichen Einsatz von Drohnen wird immer mehr wahrgenommen, sowohl in der allgemeinen Aufmerksamkeit als auch in der von öffentlichen und privaten Sicherheitskräften. Die vielfältige Verfügbarkeit heutiger Sensorik ist derzeit im Fokus vieler Unternehmen und Forschungsinstitute, weil die richtige Kombination geeigneter Sensoren eine umfangreiche Detektion und Klassifikation ermöglicht. Je nach Sicherheitsbedarf und Zielen kann ein geeignetes Drohnendetektionssystem ausgesucht und eingesetzt werden.

Die Bedeutung von Gefahren durch den widerrechtlichen Einsatz von Drohnen wird immer mehr wahrgenommen, sowohl in der allgemeinen Aufmerksamkeit als auch in der von öffentlichen und privaten Sicherheitskräften. Die vielfältige Verfügbarkeit heutiger Sensorik ist derzeit im Fokus vieler Unternehmen und Forschungsinstitute, weil die richtige Kombination geeigneter Sensoren eine umfangreiche Detektion und Klassifikation ermöglicht. Je nach Sicherheitsbedarf und Zielen kann ein geeignetes Drohnendetektionssystem ausgesucht und eingesetzt werden.

Schutzmaßnahmen kombinieren

Die Entscheidungsfindung hinsichtlich geeigneter Schutzmaßnahmen sollte durch eine integrierte Interaktionskomponente zur Lagevisualisierung, Situationseinschätzung, Simulationswerkzeuge und Risikoanalyse unterstützt werden. Diese Assistenzfunktionen dienen zur schnellen und zielgerichteten Auswahl der Maßnahmen mit den größten Erfolgsaussichten und dem geringsten Risiko. Die Entscheidung und die Verantwortung liegen bei den Anwendern der Systeme, eine automatische Entscheidung und Handlung durch Maschinen ist nicht zulässig und auch nicht vorgesehen.

Die Entscheidungsfindung hinsichtlich geeigneter Schutzmaßnahmen sollte durch eine integrierte Interaktionskomponente zur Lagevisualisierung, Situationseinschätzung, Simulationswerkzeuge und Risikoanalyse unterstützt werden. Diese Assistenzfunktionen dienen zur schnellen und zielgerichteten Auswahl der Maßnahmen mit den größten Erfolgsaussichten und dem geringsten Risiko. Die Entscheidung und die Verantwortung liegen bei den Anwendern der Systeme, eine automatische Entscheidung und Handlung durch Maschinen ist nicht zulässig und auch nicht vorgesehen.

Quellen

2

Security Network Drohnenabwehr Herausforderungenl

4

Drohnen.de Gesetze

6

Tchouchenkov, Igor; Schönbein, Rainer; Segor, Florian: Einsatzmöglichkeiten und Abwehr kleiner unbemannter Fluggeräte. Polizei heute, Mai/Juni 2012, S. 74–79

7

Grasemann, Gunther: Assistenzsystem für die situationsgerechte Abwehr von Gefahren durch UAS – ArGUS pvt – Polizei Verkehr und Technik, 1/20, S. 34–38

8

Harter, Michael; Grasemann, Gunther: ArGUS – Assistenzsystem für die situationsgerechte Abwehr von Gefahren durch UAS – IOSB-VisIT, 20. Jahrgang ISSN 16168240, Seite 10–11